你可能有聽過:漁民一早起來拉網,結果不是滿網肥魚,而是滿網「水母、河豚和沒人要的魟魚」。

這不是笑話,而是這幾年不少沿海漁村真實遇到的情況。

原本被視為「穩定又永續」的定置網漁法,這幾年卻一再傳出收穫大減、網具損壞、魚沒進網的消息。背後的問題其實不只是魚變少,更是水母爆量、氣候暖化、海洋污染、生態失衡的綜合結果。

這篇文章就來說明:為什麼定置網捕撈效率會大受打擊?水母跟河豚怎麼變成困擾?海洋到底發生什麼事?

定置網是什麼?為何它這麼重要?

傳統但永續的近海漁法

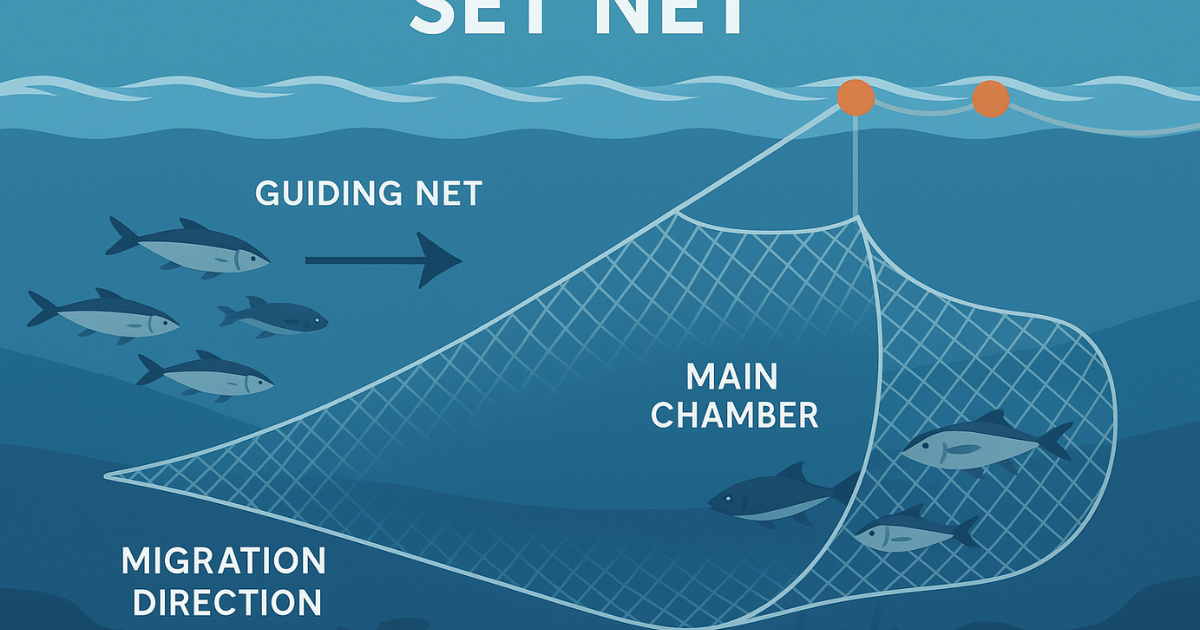

定置網是一種固定式的漁法,透過架設大型網具,讓洄游性魚類順著洋流游入網中、無法再逃出,達到被動式捕撈的效果。

這種方式不需追魚、燃料耗能低,也不會破壞海底環境,是台灣推動永續漁業的重要技術之一。

台灣沿岸的重要生計方式

像東北角、宜蘭、澎湖、小琉球、恆春半島等地,每年春、秋兩季漁汛期,定置網都扮演著沿岸漁村穩定收入的關鍵角色。

常見的主要經濟魚種包括:

-

竹筴魚(白腹仔):台灣沿岸定置網最穩定的主力魚種之一,春秋洄游旺盛。

-

鯖魚(青花魚):春季、秋季皆有機會大量出現,是冷凍、內銷市場常見加工魚種。

-

烏魚:冬季洄游至台灣西南沿海產卵,有時也進入定置網。

-

白帶魚、小型鰹魚、鰆魚等:依地點與洋流,會有少量進網,具有經濟價值。

-

偶爾混獲:河豚、魟魚、箱河魨等非目標魚類

這些魚種在過去是「只要時機對,就一定會進網」的主力魚群,漁民只需掌握季節與流向,就能穩定作業、維持生計。

需要補充的資訊是:雖然魚苗(如吻仔魚)偶爾會進網,但不是目標魚種,且通常體型過小、價格低,反映的是魚群年齡結構變化而非穩定漁獲。

為什麼近年定置網捕不到魚?4大關鍵問題一次看懂

一、水母爆量擠進網區,魚不敢靠近

近年來水母大量出現在沿岸海域,尤其是海月水母、紫水母等種類,會順著洋流整群擠進定置網。

牠們體積大、活動慢,佔據網內大量空間,不但會把魚群擠出去,也會讓洄游魚種因「避開異常環境」而不靠近網區,導致整網幾乎都是水母,漁獲量趨近於零。

二、水母太重導致網具破損、人力成本爆增

雖然水母外觀看起來柔軟透明,但一大群加總起來的重量非常驚人,有時單日可超過上百公斤。

-

漁網容易被撐破、撕裂

-

必須增加人手、花更多時間清網

-

水母會附著黏液,讓網具難清理、容易腐壞

這對人力本就短缺的沿海漁村來說,是極大負擔。

三、非目標魚種(河豚、魟魚)比例提高

過去主要的定置網魚種是竹筴魚、鯖魚等經濟魚類,但這幾年漁民發現:河豚、魟魚、箱河魨等非目標魚種越來越多。

這些魚類不但賣相差、難處理,有些(如河豚)還會咬壞其他魚或網具,大幅降低整體漁獲價值與效率。

四、海水溫度改變,魚群洄游時間錯亂

氣候變遷導致海水升溫、洋流改變,使魚群洄游時間提早、延後甚至錯過定置網設置期間。

定置網本身位置固定,如果魚沒照時間路線過來,漁民即使「守著最佳時機」也無魚可捕。

漁民怎麼說?實際田野案例分享

東北角漁民:現在的定置網,撈上來不是魚,是水母

「以前一拉網都是白腹仔、青花魚,現在網一開,全是水母。」東北角某定置網業者這樣形容現況。

他說,水母不只卡住網具,還會把整網撐破,有時甚至要花兩三小時先清掉水母,才看得到底下到底有沒有魚。

「人力、時間都浪費,結果一條魚都沒有。」

澎湖漁港:魚變少、網常壞,賠本的比捕到魚的多

澎湖某地漁民表示,過去每次起網至少有幾十公斤魚貨,現在拉一整網可能連一籃都裝不滿。

更慘的是,網具因為水母或魟魚的重量被拉壞,每年修補成本飆升,還要再花錢請工人幫忙清理,根本「魚沒撈到,反而先賠錢」。

他無奈表示:「撈一網魚是賺錢,撈一網水母是花錢。」

這些現象背後反映什麼?其實是海洋在求救

生態失衡,水母與河豚反成「優勢物種」

在健康的海洋裡,水母、河豚本來只是生態系的一部分,但當天敵變少、競爭者消失,牠們反而變成主角。

比如海龜、翻車魚等原本會吃水母的動物減少後,水母就開始爆量;河豚也是,在大型掠食魚種減少後,牠們反而成為「定置網常客」。

這不是自然的平衡,而是被破壞後的「異常穩定」。

富營養化+海水變暖=魚不來、水母來

農業肥料、都市污水排入海中,使得浮游生物大量繁殖,營養鹽濃度過高,造成所謂的「優養化現象」。

這樣的環境雖然浮游生物很多,但也容易缺氧,導致魚類無法生存,反倒是水母這種能耐缺氧、耐污染的物種越來越多。

簡單來說:魚怕這種水,水母卻很愛。

洄游路線錯亂,傳統漁法失效

原本春秋兩季會準時靠岸的魚群,現在不是提早洄游、就是直接繞道而行。這是因為海水溫度上升、黑潮異常、沿岸流向改變。

結果就是:魚還在,只是走偏了;但定置網動不了,只能空等。

有解嗎?定置網產業該何去何從?

短期對策:調整網期、強化排除非目標魚種

部分漁民開始嘗試彈性調整設網時間,例如提前或延後部署,以配合魚群洄游的變化;也有業者在網具設計上加裝「導魚設計」或「分流出口」,希望能減少水母、河豚等非目標魚種進網。

但這些方法都只能「稍微減輕傷害」,還無法扭轉整體生態趨勢。

中期策略:導入科技監控,減少人力浪費

目前有些漁業團隊嘗試導入水下攝影機、感測器、網中流量計等「智慧漁網設備」,用來觀察網內魚況與異常魚種進入狀況。

這種做法能幫助漁民判斷是否值得起網,避免白費工夫,同時也可長期建立魚種資料庫,做為漁期預測的依據。

長期根本解方:恢復生態平衡、改善海洋環境

最根本的問題,還是來自於過度捕撈、海洋污染、氣候變遷。如果這些因素不改變,就算再精準的網具與判斷也只是亡羊補牢。

政府與產業界應該一起投入:

-

減少污染源排放(如農業氮磷、生活廢水)

-

擴大海洋保育區,讓魚群有喘息空間

-

推動友善漁法,維護海洋生物多樣性

否則未來的定置網,可能連水母都不願進來了。

定置網不只是漁法,它是一整個海岸文化的縮影

定置網,表面上是一種捕魚技術,實際上它承載著整個沿海漁村的節奏與信仰。從哪一天設網、哪一季收網,什麼時候會有竹筴魚來、哪種流向最穩定,這些知識是老一輩傳給下一代的生活智慧。

但現在,這樣的傳統節奏正在被打亂——水母擠爆漁網、魚群迷航、海水升溫、魚沒進網、人反而先虧本。

這不是某個漁民運氣不好,而是整個海洋在失衡。

我們能做的,不只是「撈得更多」,而是要開始思考:我們怎麼對待海洋,才能讓它繼續養我們。

定置網是否還有未來,關鍵不是漁網有多堅固,而是我們能不能修補和海洋的關係。

常見問題 Q&A

Q1:定置網是不是過時的捕魚方式?

不是。定置網是一種低耗能、環保的近海漁法,適合用於洄游性魚群多的海域。

問題不在漁法本身,而是環境變遷讓原本有效的方式失去發揮空間,如魚群不洄游、非目標魚種變多、水母爆量等。

Q2:為什麼水母會這麼多?不是代表水很乾淨嗎?

這是常見迷思。其實水母爆量通常代表海洋出現問題,例如:

-

水質優養化

-

魚類天敵減少

-

水溫升高

水母是生態失衡下的「適應者」,牠們多,未必是好事。

Q3:政府有補助定置網漁民嗎?

部分縣市或漁業署有針對網具汰換、災損補助、技術升級計畫提供協助,但因經費與規模限制,許多小型漁民仍需自力應對。

Q4:定置網可以撈魩仔魚嗎?

理論上可以撈到,但魩仔魚並不是定置網的目標魚種,體型小、價格低,容易混入網內但不具經濟效益,反而代表主力魚種減少、生態年齡結構偏向年幼化,是需要警覺的現象。

Q5:一般人可以怎麼幫助漁業永續?

-

支持「當季、當地」漁獲,減少過度依賴特定魚種

-

拒絕購買來源不明、破壞性漁法捕撈的產品

-

支持政府建立保育區、漁業教育推廣

你選擇吃什麼、買什麼,其實就是對整個海洋資源的投票。