「那個魚由來」其實指的是小鰭鐮齒魚 (Ariomma indica)。 它之所以被稱為「那個魚」,是因為這種在台灣東部海域並不常見的中小型魚類,過去漁獲量少且不穩定,加上學名不易記誦,漁民們便以最簡潔的方式稱呼它。 這種稱呼方式反映了台灣漁民務實的性格,也突顯了過去在面對眾多魚種時的簡潔溝通模式。 如今,「那個魚」出現在部分餐廳菜單上,代表著台灣飲食文化精緻化的趨勢。 想品嚐這道在地特色料理,建議前往宜蘭頭城大溪或南方澳,這些地區的餐廳較有機會提供。 想要更深入了解,也可以嘗試與當地漁民聯繫,進而支持永續漁業。 小鰭鐮齒魚肉質細嫩帶甜味,清蒸、煎烤或煮湯都很適合,但因產量不穩定,想品嚐的朋友可得碰碰運氣!

這篇文章的實用建議如下(更多細節請繼續往下閱讀)

- 如果您想嘗試「那個魚」的美味,建議前往宜蘭的頭城大溪或南方澳地區的餐廳,這些地方更可能提供小鰭鐮齒魚的特色料理,體驗台灣在地的飲食文化。

- 深入了解「那個魚」的來源和捕撈方式,您可以嘗試與當地漁民聯繫,了解其捕撈季節和環境,這不僅有助於支持永續漁業,還能讓您獲得第一手新鮮食材的資訊。

- 在選擇餐廳時,選擇那些重視食材來源與永續的店家,這樣不僅能讓您品嚐到新的美味,也能參與到保護海洋資源的行動中,讓美食背後有更深入的意義。

可以參考 魚腥味去除:十年亞洲料理名廚的完整教學!告別腥味,輕鬆做出美味魚料理

「那個魚」的命名之謎

「那個魚」是指小鰭鐮齒魚 (Ariomma indica),這種魚類主要分布於印度洋和太平洋溫暖海域。在台灣東部,它並不常見,多數為兼捕,漁獲量少且不穩定,因此被漁民以簡單的名稱稱呼。

這個稱呼反映了台灣漁民務實的溝通風格。在繁忙的捕撈作業中,漁民需要迅速辨識魚類,「那個魚」便是他們長年累積的簡潔有效的語言,表達了對特定魚種的默契。

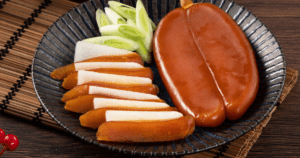

隨著飲食文化的精緻化,這個本在漁民中流傳的名稱逐漸出現在餐廳菜單上。小鰭鐮齒魚以其細嫩的肉質和微甜的風味受到老饕的追捧,適合清蒸、煎烤或煮湯。不過,因產量不穩定,並非所有餐廳都能長期供應,使得其更顯珍貴。

因此,「那個魚」不僅是一個簡單稱呼,還象徵著台灣漁業文化的演變。它從被忽視的兼捕漁獲,逐漸成為具文化底蘊的食材,提醒我們在享受美食的同時,也要關注其來源及背後故事。

想品嚐「那個魚」的美味嗎? 建議前往宜蘭頭城大溪或南方澳,這裡的餐廳更有可能提供這道在地特色料理。您也可以直接聯繫當地漁民,了解捕撈季節和方式,以便支持永續漁業。

小鰭鐮齒魚的美味與可持續養殖的啟示

小鰭鐮齒魚的美味引出一個重要問題:如何確保其持續供應?可持續水產養殖便是答案。從魷魚養殖成功的經驗中,我們獲得了啟示。魷魚作為一種頭足綱生物,採用性別控制技術實現顯著增產,這對小鰭鐮齒魚的未來也是一種借鑒。

魷魚的性別控制技術依賴激素處理和基因編輯。如果將此技術應用於小鰭鐮齒魚,將大幅提高其產量。研究顯示,雄性魷魚的生長速度是雌性的兩倍,這樣一來,小鰭鐮齒魚的產量也可隨之提升。

然而,將這項技術應用於小鰭鐮齒魚需克服多重挑戰,包括:

- 激素反應機制探討: 深入了解小鰭鐮齒魚對不同激素的反應,以制定最適合的激素方案。

- 基因編輯的應用: 需謹慎使用基因編輯,避免潛在風險和倫理問題,確保安全性。

- 優化養殖環境: 除了性別控制,改善水質、飼料配方及疾病防控同樣至關重要。

- 探索可持續養殖模式: 研究環保、節能的養殖方法,減少對環境影響。

- 平衡市場需求與產量: 提高產量的同時,需注意市場供需,避免資源浪費。

總之,借鑒魷魚養殖的成功,特別是性別控制技術,為小鰭鐮齒魚的可持續養殖開辟了新方向。透過深入研究其生物學特性及結合現代技術,我們有望提升小鰭鐮齒魚的產量,讓這道美味不斷出現在我們的餐桌上。

小鰭鐮齒魚成為主要漁獲的障礙

小鰭鐮齒魚因其獨特風味,成為宜蘭和東港地區的美食,吸引了眾多饕客。然而,這種高價魚類始終無法成為市場的主要漁獲,主要有幾個原因。

首先,作業環境的限制是關鍵因素。小鰭鐮齒魚棲息於水流強勁、水深且礁岩繁多的區域,這使捕撈變得複雜且成本高昂。傳統捕撈方法如延繩釣和刺網效率低,並容易破壞周邊生態系統。

其次,缺乏高效捕撈技術也是一大瓶頸。目前針對小鰭鐮齒魚的捕撈技術尚不成熟,大多數漁民依賴傳統漁法,導致低效率及兼捕問題。開發更精準的捕撈工具,例如特定設計的魚鉤,能提高效率並減少兼捕。

此外,資源的可持續性同樣重要。捕撈難度高且缺乏管理措施,使得小鰭鐮齒魚的資源量有限,過度捕撈可能導致資源枯竭。因此,建立資源監測和管理機制,如禁漁期和捕撈量限制,是確保可持續利用的關鍵。

儘管面臨挑戰,小鰭鐮齒魚的市場價值依然上升。隨著對高品質海鮮的需求增加,這種魚類的稀有性和獨特風味,使其在市場上越發受到青睞。一些市場高手會快速挑選小鰭鐮齒魚,反映出其珍貴和需求。

總而言之,要使小鰭鐮齒魚從「稀有珍饈」成為「主要漁獲」,需整合漁業資源管理、生態保護和市場營銷。透過科技創新和可持續發展理念,政府、漁民和消費者需共同努力,創造小鰭鐮齒魚產業的永續發展環境。

| 障礙因素 | 說明 | 解決方案 |

|---|---|---|

| 作業環境的限制 | 小鰭鐮齒魚棲息於水流強勁、水深且礁岩繁多的區域,傳統捕撈方法效率低且成本高昂,容易破壞生態。 | 開發更有效的捕撈技術,減少對生態的衝擊。 |

| 缺乏高效捕撈技術 | 目前針對小鰭鐮齒魚的捕撈技術尚不成熟,導致低效率及兼捕問題。 | 開發更精準的捕撈工具,例如特定設計的魚鉤,提高效率並減少兼捕。 |

| 資源的可持續性 | 捕撈難度高且缺乏管理措施,資源量有限,過度捕撈可能導致資源枯竭。 | 建立資源監測和管理機制,如禁漁期和捕撈量限制。 |

| 市場需求與供應 | 小鰭鐮齒魚因其獨特風味和稀有性而價格高昂,市場需求增加。 | 整合漁業資源管理、生態保護和市場營銷,促進永續發展。 |

小鰭鐮齒魚的營養價值與烹飪應用

小鰭鐮齒魚不僅肉質細嫩,還富含高品質蛋白質,是兒童和老年人的理想選擇。這種魚的營養價值體現在豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸及維生素和礦物質。例如,Omega-3脂肪酸有助於心血管健康,而維生素B群和礦物質如鈣、磷、鐵則促進神經及骨骼健康。傳統的烹飪方法如燉煮和熬湯,有助於保留這些營養成分。

在烹飪方面,可利用小鰭鐮齒魚的「軟滑入味」特性,采用多種中式技法。清蒸可保留鮮味;燉煮則能將鮮味融入湯中,適合兒童和老年人;做成魚蓉能解決魚刺問題,方便幼童享用。同時,結合現代技術如低溫烹調,可以提升口感,保持營養。

林婉清老師建議烹飪時減少鹽分,利用薑絲、蔥段、香菜等天然香料提升風味。根據不同年齡和健康狀況調整烹飪方法,讓魚料理更符合需求。

總之,小鰭鐮齒魚是一種美味且營養豐富的食材。透過合理的烹飪方法,可以為家人帶來健康美味的佳餚。希望這些資訊幫助您更好地了解小鰭鐮齒魚,烹飪出更多健康美味的魚料理。

那個魚由來結論

從漁民口中的「那個魚」,到如今餐桌上的小鰭鐮齒魚(Ariomma indica),這趟「那個魚由來」的探索之旅,不僅揭開了這個看似隨意卻蘊含深厚漁業文化底蘊的稱呼,更讓我們看見台灣飲食文化精緻化的軌跡。 小鰭鐮齒魚細嫩微甜的口感,以及其在宜蘭頭城大溪和南方澳等地的獨特地位,都讓它成為台灣在地飲食文化中,值得細細品味的一環。

然而,「那個魚」的稀有性也凸顯了永續漁業的重要性。 我們探討了提升小鰭鐮齒魚產量的可能性,例如借鏡魷魚養殖的性別控制技術,但同時也意識到這需要克服諸多技術和倫理上的挑戰。 因此,在享受「那個魚」的美味之餘,更應支持友善環境、永續發展的漁業模式,才能讓這份在地美味得以長久流傳。

最終,「那個魚由來」的故事,不僅僅是一條魚的命名故事,更是台灣漁業文化、飲食文化以及永續發展之間的深刻連結。 希望透過這篇文章,能讓更多人認識並珍惜這道來自台灣東部海域的珍貴食材,並在品嚐美味的同時,思考如何更永續地享受海洋資源帶來的饋贈。

那個魚由來 常見問題快速FAQ

什麼是「那個魚」?它真的有學名嗎?

「那個魚」是台灣漁民對小鰭鐮齒魚(學名:Ariomma indica)的俗稱。由於這種魚在台灣東部海域並不常見,漁獲量也不穩定,加上學名較難記誦,因此漁民便以簡單的「那個魚」來稱呼它,展現了漁民們在面對大量魚種時的務實簡潔的溝通方式。

哪裡可以吃到「那個魚」?

由於小鰭鐮齒魚的產量不穩定,並非所有餐廳都能夠長期供應。如果您想品嚐「那個魚」的美味,建議您前往宜蘭頭城大溪或南方澳等地,這些地區的餐廳較有機會提供這道在地特色料理。您也可以嘗試透過與當地漁民直接聯繫,了解其捕撈季節和方式。

小鰭鐮齒魚的烹飪方式有哪些?

小鰭鐮齒魚肉質細嫩,帶有微微的甜味,適合多種烹飪方式。清蒸可以保留其鮮味,煎烤可以使其外酥內嫩,煮湯則能將其鮮味融入湯底。建議烹飪時減少鹽分,並可利用薑絲、蔥段、香菜等天然香料來提升風味。