「吻仔魚長大是什麼魚」並非單一答案。台灣俗稱「吻仔魚」的魚類,其實包含兩種不同魚類的幼魚:一種是淡水吻仔魚,主要為鰕虎科魚類的幼魚,例如日本瓢鰭鰕虎和寬頰瓢鰭鰕虎,長大後會成為體長約15公分的鰕虎魚;另一種是海水吻仔魚(魩鱙),則為鯷科及鯡科魚類的幼魚,像是刺公鯷、異葉公鯷和日本鯷,長大後會成為體長約10-15公分的鯷魚或鯡魚。 這些幼魚在成長過程中,面臨著來自天敵與過度捕撈的威脅,大量捕撈吻仔魚不僅會導致目標魚種數量減少,更會影響整個海洋生態平衡,造成食物鏈斷裂。因此,選擇永續海鮮,避免購買來源不明或捕撈方式不友善的吻仔魚,才能保護台灣豐富的海洋資源,讓這些小魚有機會長大,成為海洋生態系中重要的一環。 我們應該支持友善環境的捕撈方式與永續漁業發展,共同守護海洋生態。

這篇文章的實用建議如下(更多細節請繼續往下閱讀)

- 了解吻仔魚的種類:當你在市場或餐廳看到「吻仔魚」時,要明確它是淡水吻仔魚還是海水吻仔魚。淡水吻仔魚會長成鰕虎魚,而海水吻仔魚則會長成鯷魚或鯡魚。了解這些知識可以幫助你在選擇海鮮時做出更明智的決策。

- 支持永續漁業:在購買海鮮時,優先選擇來源明確且標示友善環境捕撈方法的產品。避免購買來源不明的吻仔魚,以減少對海洋生態的負擔。

- 關注海洋生態保護:透過參加環保活動或分享海洋生態的知識,增加自己與他人對於海洋資源保護的意識。與家人朋友討論吻仔魚的生態鏈及其在生態系中的重要性,促進大家對於永續海鮮消費的認識。

可以參考 鰻魚季節的秘密:揭秘日本人夏天吃鰻魚的獨特文化與傳統

什麼是吻仔魚?牠們長大後會變成什麼?

在台灣,「吻仔魚」並非單一魚種的稱呼,而是指多種幼魚。這讓許多人對「吻仔魚長大是什麼魚」感到困惑。其實,吻仔魚主要分為兩類:淡水吻仔魚和海水吻仔魚,它們的成長過程和成魚形態差異明顯。

首先,淡水吻仔魚常被稱為「紅頭魩仔」或「紅肚魩仔」。這類魚主要由鰕虎科的幼魚組成,體長通常不到4公分,如日本瓢鰭鰕虎(Sicyopterus japonicus)和寬頰瓢鰭鰕虎(Sicyopterus macrostetholepis)。牠們在海中產卵,孵化後的幼魚會隨水流進淡水,然後在溪流中成長,最終返回海洋繁殖。淡水吻仔魚成熟後會變成不同種類的鰕虎魚,體長可達15公分,特徵為吸盤狀的腹鰭,便於攀附在石頭上。

與之不同,海水吻仔魚或「魩鱙」是指鯷科和鯡科的幼魚。在台灣,常見的包括刺公鯷、異葉公鯷和日本鯷等。這些幼魚通常不超過5公分,成魚體長可達10至15公分,體型短胖。海水吻仔魚成熟後會變成不同種類的鯷魚或鯡魚。它們在外觀上可明顯區分,淡水吻仔魚修長,而海水吻仔魚則較短胖。

了解「吻仔魚」的真實姿態是重要的,因為捕撈這些幼魚會對海洋生態造成嚴重影響。過度捕撈不僅減少目標魚類,更會影響其他魚種,破壞生態平衡,甚至導致食物鏈斷裂。保持理性消費,支持永續漁業發展,才能保護台灣珍貴的海洋資源,讓這些小魚有機會長大,繼續在生態系中扮演重要角色。

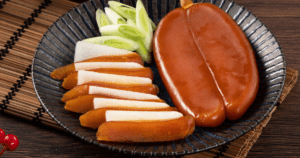

吻仔魚長大是什麼魚. Photos provided by unsplash

認識台灣常見的淡水吻仔魚及其生態

許多人提到「吻仔魚」,腦海中浮現的小小魚群影像,其實它並非單一魚種,而是多種鰕虎科魚類的幼魚。台灣主要的淡水吻仔魚包括日本瓢鰭鰕虎(Sicyopterus japonicus)和寬頰瓢鰭鰕虎(Sicyopterus macrostetholepis),成魚體長可達15公分,而市場上通常見到的則是體長4公分以下的幼魚。雖然這兩種幼魚外觀相似,仔細觀察可見其體色和斑點分布的細微差異,這些差異反映了牠們在生態習性上的不同。

日本瓢鰭鰕虎和寬頰瓢鰭鰕虎都展現出獨特的迴游特性,生命週期與河口生態系統息息相關。成魚在上游乾淨水域產卵,幼魚孵化後隨水流向下游,抵達河口,獲得豐富養分和庇護所。在這一過程中,幼魚必須避開海鳥和螃蟹等掠食者,並克服水流和鹽度的變化。這段時間的生存率偏低,許多幼魚未能存活,其生長速度和族群數量受到水質和環境破壞的影響。

除了這兩種魚類,其他鰕虎科幼魚也可能被稱為「吻仔魚」,使得該族群的生態研究變得更加複雜。要準確辨識「吻仔魚」的種類,需借助顯微鏡檢查形態特徵,甚至運用DNA條碼技術,這顯示正確物種鑑定對保育工作的重要性。

了解這些淡水吻仔魚的生態習性對保育策略至關重要。我們需保護牠們的產卵場和成長棲息地,減少河川污染,並制定合理的漁業管理措施以對抗過度捕撈。此外,透過環境DNA (eDNA) 技術,我們能有效監測魚類族群和分布,隨時發現潛在威脅,以便及時採取保育措施。

總之,「吻仔魚」雖然不起眼,但它們在河口生態系統中扮演著重要角色,族群的變化反映河川生態的健康。深入了解這些魚類有助於制定更有效的保育策略,確保這些珍貴資源得以永續利用,讓未來世代也能欣賞台灣豐富的河口生態之美。

| 特徵 | 日本瓢鰭鰕虎 (Sicyopterus japonicus) | 寬頰瓢鰭鰕虎 (Sicyopterus macrostetholepis) | 其他說明 |

|---|---|---|---|

| 學名 | Sicyopterus japonicus | Sicyopterus macrostetholepis | 多種鰕虎科魚類幼魚皆可能被稱為「吻仔魚」 |

| 成魚體長 | 可達15公分 | 可達15公分 | 市場常見體長4公分以下幼魚 |

| 外觀 | 體色和斑點分布具細微差異 | 體色和斑點分布具細微差異 | 需借助顯微鏡或DNA條碼技術精準辨識 |

| 生態習性 | 成魚在上游產卵,幼魚向下游河口生長 | 成魚在上游產卵,幼魚向下游河口生長 | 生命週期與河口生態系統息息相關,幼魚需克服掠食者及環境變化 |

| 保育重要性 | 保護產卵場和成長棲息地,減少污染,合理漁業管理 | 保護產卵場和成長棲息地,減少污染,合理漁業管理 | 環境DNA (eDNA) 技術有助於監測族群和分布,及時發現潛在威脅 |

| 在生態系統的角色 | 重要角色 | 重要角色 | 族群變化反映河川生態健康 |

吻仔魚長大是什麼魚結論

透過以上的探討,我們終於可以更清晰地解答「吻仔魚長大是什麼魚」這個問題:它並不是單一種魚,而是許多不同種類魚類幼魚的統稱。 淡水吻仔魚長大後會是各種鰕虎魚,而海水吻仔魚則會長成鯷魚或鯡魚。 這些看似不起眼的小小魚群,其實是台灣豐富海洋生態系中不可或缺的一環,牠們的生存與否,直接關係到整個生態的平衡。

理解「吻仔魚長大是什麼魚」後,我們更能體會到永續海鮮消費的重要性。 過度捕撈吻仔魚,等於奪走許多魚種的未來,破壞海洋生態的平衡,最終受害的將是我們自己。 因此,選擇永續漁獲,支持友善環境的捕撈方式,不僅是保護海洋生態的責任,也是確保我們未來能繼續享有豐富海洋資源的關鍵。 讓我們一起為台灣的海洋生態盡一份心力,讓這些小魚有機會長大,繼續在海洋中自在遨遊。

希望藉由這篇文章,能讓大家更了解台灣海洋生物的多樣性,以及永續海鮮消費的重要性。 從今天開始,讓我們一起做出更明智的選擇,為保護海洋生態盡一份力量。

吻仔魚長大是什麼魚 常見問題快速FAQ

1. 所有的吻仔魚長大後都一樣嗎?

並非如此。「吻仔魚」這個名稱涵蓋了許多不同種類魚類的幼魚階段。主要分成淡水吻仔魚(多為鰕虎科魚類幼魚)和海水吻仔魚(多為鯷科及鯡科魚類幼魚)。淡水吻仔魚長大後會變成不同種類的鰕虎魚,而海水吻仔魚長大後則會變成不同種類的鯷魚或鯡魚。它們的成魚體型、外觀和生活習性都各有不同。

2. 捕撈吻仔魚對生態環境有什麼影響?

大量捕撈吻仔魚會對海洋生態造成嚴重且多方面的影響。因為捕撈的對象是許多魚類的幼魚階段,這不僅直接導致目標魚種的族群數量減少,也會間接影響到其他依賴這些魚類作為食物的生物,破壞海洋生態平衡,甚至造成食物鏈斷裂。長遠來看,這會降低海洋生物多樣性,並威脅到整體海洋生態系統的健康。

3. 如何選擇永續海鮮,避免購買影響生態的吻仔魚?

選擇永續海鮮需要多方考量。首先,盡量避免購買來源不明的吻仔魚,因為無法確認其捕撈方式是否友善環境。其次,可以支持使用符合永續漁業標準的漁產品,這些產品通常會經過認證,確保其捕撈過程不會對生態造成過度負擔。最後,也可以透過支持相關的海洋保育組織或參與環境保護行動,來間接促進永續漁業的發展。 了解魚類的來源和捕撈方式,做出負責任的消費選擇,才能保護我們的海洋資源。